\ ゴールデンウィーク明け納品希望の方、お早めにご相談を/

※ 最短発送日は、印刷内容によって変動する場合がございます。

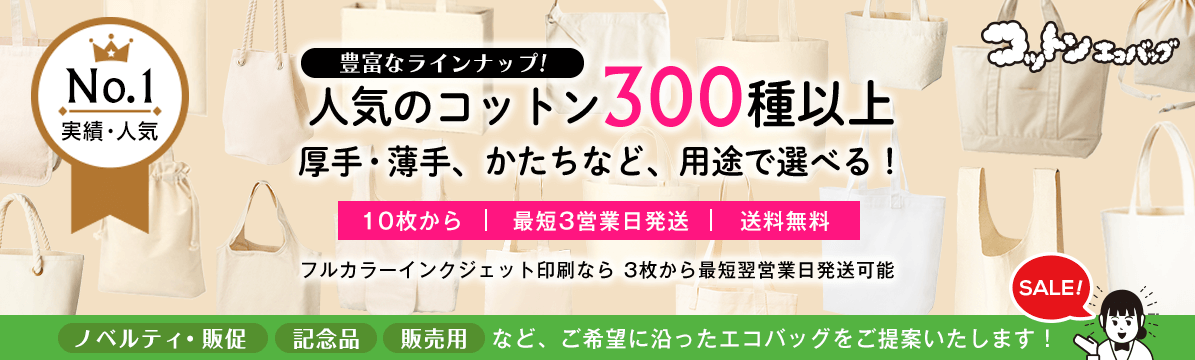

オリジナルでエコバッグ・トートバッグを作りたい方、セール・キャンペーンなどのお得な情報です!

まずはお見積り・お問い合わせ下さい。

サンプルバッグを無料でお貸し出し可能!

オリジナルエコバッグ・トートバッグを探す

コットン生地の厚さ

かたち

特徴・機能

折りたたみできるエコバッグ

エコ素材

推し活につかえるトートバッグ

まずはお見積り・お問い合わせ下さい。

サンプルバッグを無料でお貸し出し可能!

オリジナルエコバッグ・トートバッグ製作サービス

エコバッグ・トートバッグにオリジナルデザインを名入れプリントできるサービス。コットンやポリエステルなどたくさん!

大ロットから小ロットに対応。印刷方法もシルク印刷をはじめフルカラー印刷にも対応。全面フルカラー印刷できるセミオーダーサービスもございます。

求めるものがきっとみつかる!

オリジナルエコバッグ製作実績の人気ランキング!

総合ランキング

コットン

ポリエステル

エコバッグ

麻

サコッシュ

サステナブル

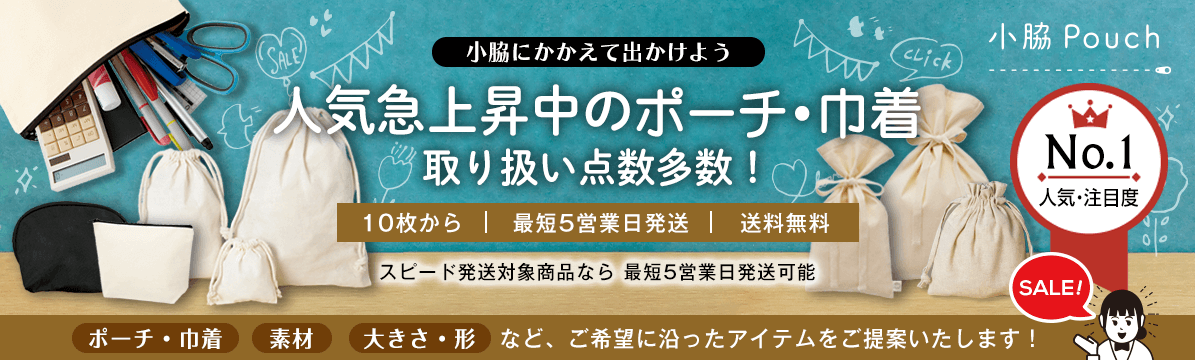

ポーチ・巾着

第1位

974 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

内ポケット付きマルシェバッグタイプのエコバッグです。コットン生地の厚さ、6オンスはコンパクトにたため...

幅:480mm 高さ:380mm マチ:160mm

コットン

第2位

602 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

船底タイプの厚手10オンスのオーガニックコットン生地を使用した、よりエコなエコバッグです。サイズはL...

幅:420mm 高さ:380mm 持ち手:30mm × 580mm(マチ:130mm)

コットン

第3位

348 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

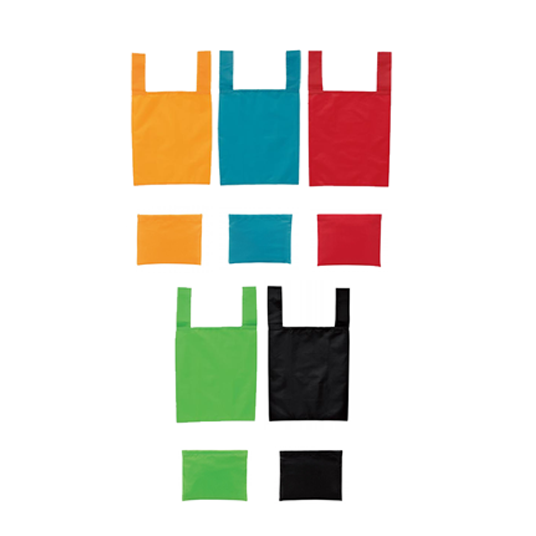

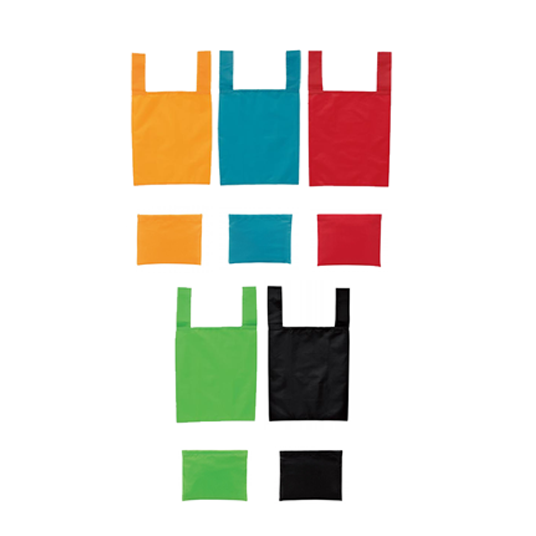

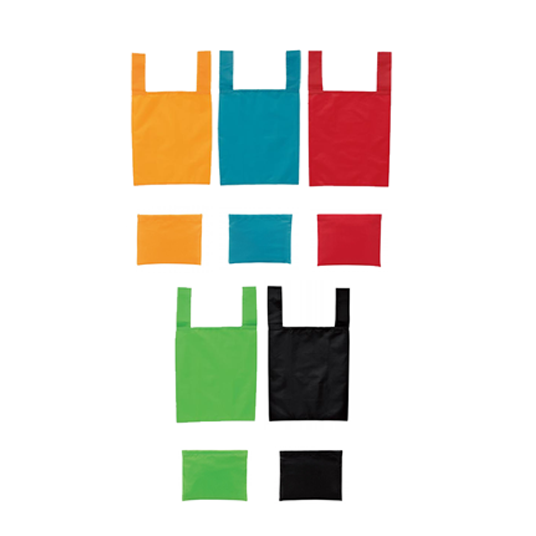

軽く、薄いポリエステル素材の折りたたみできるコンパクト収納エコバッグです。収納時は厚さわずか1cm!...

幅:300mm 高さ:350mm マチ:125mm(収納時 : 約130mm × 100mm)

ポリエステル

第4位

759 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

おしゃれで非常に人気あるエコバッグです。持ち手は長めのコットンテープを使用して、ゆったりと肩からかけ...

幅:380mm 高さ:410mm 持ち手:25mm × 660mm(マチ:60mm)

コットン

第5位

517 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

エコ先進国であるドイツはエコバッグの使用が非常に進んでおり、スーパーやお店でエコバッグを使用するのは...

幅:330mm 高さ:420mm

持ち手:45mm × 650mm(底ガゼット仕上げ:60mm)

コットン

第6位

358 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

厚手と薄手の中間、8オンスコットン生地で作成したマチのないフラットタイプのエコバッグです。スタンダー...

幅:330mm 高さ:390mm 持ち手:25mm × 460mm

コットン

第7位

968 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

タイベック®は薄手なのに軽くて耐久性のある素材ですので、大きめのお買い物バッグとして最適です。マルシ...

幅:480mm 高さ:380mm マチ:160mm

こだわりのタイベック®

第8位

227 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

薄手のやわらかい4オンスコットン生地で作成したベーシックなエコバッグ。定番サイズの価格を抑えたエコバ...

幅:360mm 高さ:370mm 持ち手:25mm × 470mm (マチ:110mm)

コットン

第9位

754 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

カーシートなどとして使用するとても丈夫でしっかりとしたポリエステル生地のC反というB品に値する廃棄さ...

幅:480mm 高さ:380mm マチ:160mm

ポリエステル

第10位

1,100 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

全面フルカラー印刷できるポピュラーなサイズ感のマルシェ、トートタイプのエコバッグです。マルシェタイプ...

幅:420mm 高さ:320mm マチ:120mm

内ポケットサイズ(約)幅:140mm 高さ:120mm

フルカラーエコバッグ, ポリエステル

ひとことコンシェル

人気ランキングは、コンパクトに折りたたみのできる「たためるマルシェ」がNo.1です。全体的にコットン素材は生地の種類やかたちも多いので人気を集めています。ポリエステル素材は、カラーバリエーションや折りたたみ機能のあるエコバッグが人気です。タイベック®や全面フルカラー印刷できるエコバッグもランクイン!!お気に入りのエコバッグやトートバッグをみつけて、オリジナル名入れ印刷してオリジナルバッグを作ろう!

第1位

974 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

内ポケット付きマルシェバッグタイプのエコバッグです。コットン生地の厚さ、6オンスはコンパクトにたため...

幅:480mm 高さ:380mm マチ:160mm

コットン

第2位

602 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

船底タイプの厚手10オンスのオーガニックコットン生地を使用した、よりエコなエコバッグです。サイズはL...

幅:420mm 高さ:380mm 持ち手:30mm × 580mm(マチ:130mm)

コットン

第3位

759 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

おしゃれで非常に人気あるエコバッグです。持ち手は長めのコットンテープを使用して、ゆったりと肩からかけ...

幅:380mm 高さ:410mm 持ち手:25mm × 660mm(マチ:60mm)

コットン

第4位

517 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

エコ先進国であるドイツはエコバッグの使用が非常に進んでおり、スーパーやお店でエコバッグを使用するのは...

幅:330mm 高さ:420mm

持ち手:45mm × 650mm(底ガゼット仕上げ:60mm)

コットン

第5位

358 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

厚手と薄手の中間、8オンスコットン生地で作成したマチのないフラットタイプのエコバッグです。スタンダー...

幅:330mm 高さ:390mm 持ち手:25mm × 460mm

コットン

ひとことコンシェル

折りたたみできるエコバッグ「たためるマルシェ」をはじめ、有機農法で作ったオーガニックコットン素材のトートバッグが人気です。コットン素材は生地の厚さにバリエーションが多く、お好みの厚さでご製作ください!8オンスの中厚手、オーガニックコットンのバッグは現在セール実施中です!ノベルティなどにも最適です!コットンのナチュラルカラーの生地にはフルカラーインクジェット印刷することが可能です。

第1位

348 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

軽く、薄いポリエステル素材の折りたたみできるコンパクト収納エコバッグです。収納時は厚さわずか1cm!...

幅:300mm 高さ:350mm マチ:125mm(収納時 : 約130mm × 100mm)

ポリエステル

第2位

754 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

カーシートなどとして使用するとても丈夫でしっかりとしたポリエステル生地のC反というB品に値する廃棄さ...

幅:480mm 高さ:380mm マチ:160mm

ポリエステル

第3位

1,100 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

全面フルカラー印刷できるポピュラーなサイズ感のマルシェ、トートタイプのエコバッグです。マルシェタイプ...

幅:420mm 高さ:320mm マチ:120mm

内ポケットサイズ(約)幅:140mm 高さ:120mm

フルカラーエコバッグ, ポリエステル

第4位

430 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

ポリエステルのキャンバス織りで製作された強度のあるエコバッグです。マチもあり重たいものも入れることが...

幅:320mm 高さ:250mm 持ち手:25mm × 280mm (マチ:100mm)

ポリエステル

第5位

677 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

小さくたたんでバンドでコンパクトにできるエコバッグ。クルリトシリーズのレジ袋タイプのスタンダードなエ...

幅:290mm 高さ:360mm 持ち手:60 x 180mm 折りたたみマチ:190mm

クルリト, ポリエステル

ひとことコンシェル

ポリエステルは薄手の折りたたみのできるエコバッグが人気です。価格帯の安いエコバッグがノベルティ、イベント・販促向けに大ロットで出ることが多いです。印刷の色が同じであればエコバッグ本体の色をアソートできます。また、全面にフルカラープリントすることのできるエコバッグなどのこだわり系エコバッグも人気です。ポリエステル素材のエコバッグへフルカラー印刷をする場合はDTF印刷などの転写印刷でプリント可能です。

第1位

974 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

内ポケット付きマルシェバッグタイプのエコバッグです。コットン生地の厚さ、6オンスはコンパクトにたため...

幅:480mm 高さ:380mm マチ:160mm

コットン

第2位

348 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

軽く、薄いポリエステル素材の折りたたみできるコンパクト収納エコバッグです。収納時は厚さわずか1cm!...

幅:300mm 高さ:350mm マチ:125mm(収納時 : 約130mm × 100mm)

ポリエステル

第3位

754 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

カーシートなどとして使用するとても丈夫でしっかりとしたポリエステル生地のC反というB品に値する廃棄さ...

幅:480mm 高さ:380mm マチ:160mm

ポリエステル

第4位

968 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

タイベック®は薄手なのに軽くて耐久性のある素材ですので、大きめのお買い物バッグとして最適です。マルシ...

幅:480mm 高さ:380mm マチ:160mm

こだわりのタイベック®

第5位

1,100 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

全面フルカラー印刷できるポピュラーなサイズ感のマルシェ、トートタイプのエコバッグです。マルシェタイプ...

幅:420mm 高さ:320mm マチ:120mm

内ポケットサイズ(約)幅:140mm 高さ:120mm

フルカラーエコバッグ, ポリエステル

ひとことコンシェル

コンパクトにおりたたみできるエコバッグはとても注目度が高いです。ポリエステルをはじめ、コットン素材やタイベック®などの素材も人気です。また、全面フルカラー印刷でき、内ポケットにコンパクトに折りたためるこだわり系のオリジナルエコバッグも注目です。フルカラー印刷をしたい場合は、ポリエステル素材のエコバッグにはDTF印刷、コットンのナチュラルカラーにはフルカラーインクジェット印刷、タイベック®素材にはUVインクジェット印刷などで対応致します。

第1位

382 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

お手軽サイズの底面とサイドにマチのある、ざっくりとした麻素材の四角いかたちのエコバッグです。持ち手は...

幅:300mm 高さ:300mm マチ:110mm 持ち手:20mm × 350mm

麻

第2位

468 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

ざっくり素材のジュートとナチュラル感あるコットンのコラボーレーションしたビーンズロコトートです。厚み...

幅:245mm 高さ:190mm マチ:120mm 持ち手:25mm × 280mm

麻, コットン

第3位

303 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

開口部のフリル部分がポイントのリネン素材の巾着です。コットンとリネンを織りあわせた、やわらかい肌触り...

幅:220mm 高さ:305mm

ポーチ・巾着, 麻

第4位

369 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

肩からかけることも可能なサイズ感のフラットタイプのベーシックなエコバッグです。コットンとリネンを織り...

幅:285mm 高さ:360mm 持ち手:30mm × 560mm

麻

第5位

440 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

ナチュラル感たっぷりのジュート素材のマチ付きトートバッグです。持ち手はパイプハンドルのコットン素材な...

幅:220mm 高さ:220mm マチ:110mm 持ち手:20mm × 320mm

麻, コットン

ひとことコンシェル

麻のバッグは、目の粗いジュート素材とやわらかいリネンがあり、ジュート素材のトートバッグが比較的人気です。コットンを組み合わせたナチュラル感たっぷりのトートバッグも人気です。印刷はコットンの部分に施すので目の粗いジュート素材にプリントするよりもきれいにプリントされるのでおすすめです。フルカラー印刷はDTF印刷が基本ですが、デザインの白い部分が生地の色で問題なければフルカラーインクジェット印刷も可能です。

第1位

385 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

しっかりとした10オンスのコットンで作った縦長の小さなサコッシュです。スマートフォンやモバイルバッテ...

幅:170mm 高さ:240mm 持ち手:10mm ×1150mm

コットン

第2位

365 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

厚すぎず、薄すぎない10オンスのコットンで作ったサコッシュです。定番となったサコッシュのシンプルでお...

幅:320mm 高さ:250m 持ち手:25mm × 1100mm

コットン

第3位

1,122 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

クオリティ重視の厚手のポリエステル素材のサコッシュが登場!自転車のレースなどで補給食や水筒などを入れ...

幅:250mm 高さ:200mm

ポリエステル

第4位

352 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

ポリエステル素材のミニサイズのシンプルなチャック付サコッシュです。ショルダーストラップの長さ調節も可...

幅:260mm 高さ:200mm 持ち手:11mm × 1300mm

ポリエステル

第5位

979 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

ポリエステルでつくったフラットタイプのシンプルなサコッシュです。ショルダーストラップはサイズ調整が可...

幅:235mm 高さ:160mm ショルダーストラップ : 1520mm

ポリエステル

ひとことコンシェル

肩から斜め掛けできるちょっと小ぶりなサイズ感のサコッシュ。ちょっとしたお出かけなどにスマホや財布などを入れてお出かけできる。ロゴやデザインなどをオリジナル名入れプリントして、ノベルティなどとしてとても注目を集めています。

第1位

602 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

船底タイプの厚手10オンスのオーガニックコットン生地を使用した、よりエコなエコバッグです。サイズはL...

幅:420mm 高さ:380mm 持ち手:30mm × 580mm(マチ:130mm)

コットン

第2位

754 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

カーシートなどとして使用するとても丈夫でしっかりとしたポリエステル生地のC反というB品に値する廃棄さ...

幅:480mm 高さ:380mm マチ:160mm

ポリエステル

第3位

308 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

禁止されている農薬の類を使わない、オーガニック栽培を続け、認証を受けたオーガニックコットン。そのオー...

幅:360mm 高さ:370mm 持ち手:25mm × 470mm 底マチ:110mm

コットン

第4位

647 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

フェアトレードコットンを使用した底マチありの船底タイプのトートバッグです。5オンスの厚みがあり透け感...

幅:360mm 高さ:370mm マチ:110mm 持ち手:35mm × 560mm

コットン

第5位

359 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

リサイクルコットンとポリエステル混紡のミックス生地。やわらかさと、シャリシャリとした張り感を兼ね備え...

幅:360mm 高さ:370mm 持ち手:30mm × 560mm (マチ:110mm)

コットン

ひとことコンシェル

オーガニックコットン、フェアトレードコットンや再生コットン、再生ポリなど、サステナブルな素材のエコバッグはとても注目度が高いです!自動車のカーシートに使用されている厚手のポリエステル素材のC反というB品の問題のないところでつくったエコで高品質なエコバッグも人気です!

第1位

293 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

コットン素材のマチなしフラットポーチです。3サイズがあり、真ん中のスタンダードなサイズで、一番人気が...

幅:230mm 高さ:170mm

ポーチ・巾着, コットン

第2位

248 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

ギフトを入れたり、ノベルティとして配ったり、旅行バッグの中の仕分けに使ったり様々な用途にご利用いただ...

幅:200mm 高さ:260mm(マチ:60mm)

ポーチ・巾着

第3位

279 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

ポリエステル素材のフラットタイプのシンプルなポーチです。ストラップがついているのでとっても便利。汚れ...

幅:180mm 高さ:130mm

ポーチ・巾着, ポリエステル

第4位

303 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

開口部のフリル部分がポイントのリネン素材の巾着です。コットンとリネンを織りあわせた、やわらかい肌触り...

幅:220mm 高さ:305mm

ポーチ・巾着, 麻

第5位

500 円(税込)

1,000個(印刷代、送料込み)

全面にフルカラー印刷できるチャックありのフラットポーチです。標準仕様の裏地・中敷で、型崩れしずらく、...

幅:250mm 高さ:170mm

ポーチ・巾着, フルカラーエコバッグ, ポリエステル

ひとことコンシェル

ポーチや巾着はプレゼントを入れるために作成したりすることも多いアイテムです。バッグにくらべて価格も安く製作でき、かさばらないので大ロットでのノベルティやイベント向けなどに最適のアイテムです。

まずはお見積り・お問い合わせ下さい。

サンプルバッグを無料でお貸し出し可能!

折りたたみタイプ、サステナブルなアイテムなど、色々なオリジナルエコバッグ・トートバッグ特集!

まずはお見積り・お問い合わせ下さい。

サンプルバッグを無料でお貸し出し可能!

新作情報

新しく追加されたトートバッグやエコバッグ、ポーチ・巾着など

859 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

機能的な仕切りポケットが付いた、便利なトートバッグです。仕切りポケットは大うちわがすっぽり収まる大き...

幅:370mm 高さ:420mm (マチ140mm ) 持ち手:25mm × 580mm

コットン

822 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

推し活にぴったり!外ポケットや仕切りポケットが付いた機能的なトートバッグです。外ポケットは推し活定番...

幅:340mm 高さ:410mm (マチ115mm ) 持ち手:25mm × 580mm

コットン

387 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

収納力がありながら、底のみに奥行のある、スマートな形状のポーチです。生地はポーチに必要な丈夫さと柔ら...

幅:260mm 高さ:190mm 底マチ:80mm

ポーチ・巾着, コットン

330 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

人気の船底タイプのポーチにツートンカラーが加わりました。見た目より収納力がある、アクセントカラーがお...

幅:200mm 高さ:140mm 底マチ:60mm

ポーチ・巾着, コットン

330 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

フラットでスマートなツートンカラーのポーチです。中身が少ない時はその名のとおり”ぺたんこ”になり、か...

幅:240mm 高さ:180mm

ポーチ・巾着, コットン

622 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

チャックのついた、ワンランク高機能な船底タイプの大きめトートバッグです。オリジナルプリントでノベルテ...

幅:450mm 高さ:360mm 持ち手:30mm × 600mm(マチ:130mm)

コットン

539 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

袋口をチャックで閉められる、便利な船底タイプのトートバッグです。素材はしっかりとした厚みの12ozコ...

幅:390mm 高さ:290mm 持ち手:30mm × 540mm(マチ:130mm)

コットン

583 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

見た目よりたくさん入る、マチ付きのポーチです。タフなタイベック素材はポーチに適しています。化粧品や筆...

幅:198mm 高さ:145mm マチ:70mm

ポーチ・巾着, こだわりのタイベック®

748 円(税込)

1,000個(シルク1色、版代、送料込み)

おしゃれなアパレルのノベルティや、カフェのオリジナルグッズでは定番人気のタイベック素材です。耐久性抜...

幅:300mm 高さ:330mm マチ:100mm

こだわりのタイベック®

7,480 円(税込)

10枚セットでこの価格!(印刷代、送料込み)

ベーシックな船底タイプの大きめサイズのトートバッグです。色がアースカラーのおしゃれな雰囲気です。アウ...

幅:400mm 高さ:420mm 持ち手:30mm × 600mm (マチ:120mm)

アウトレット

カプセルボックスが選ばれる理由

オリジナルで作成したデザインをエコバッグやトートバッグにオリジナル名入れプリントするサービス。短納期対応やインクジェット印刷、DTF印刷などのフルカラープリントサービスなど。15年以上の実績とノウハウで快適に製作できるサービスとお手伝いをさせて頂きます。

15年以上の実績

取扱点数トップクラス!

トートバッグ、エコバッグ製作サービス、15年以上の実績だから安心できる!ノウハウあるスタッフが対応します。小ロット・大ロット、短納期などさまざまなニーズにお応えできるようサービス展開しております。

フルカラー印刷

写真プリントもできる!

オリジナルデザインをフルカラー印刷でプリントするサービス。写真やグラデーションなどが再現できるインクジェット印刷やDTF印刷など。小ロットからノベルティ・販促向けの大ロットまで。短納期にも対応します。

サステナブル

SDGsに貢献できる!

オーガニックコットンやリサイクル系の素材などを使用した地球環境にやさしい素材が注目を集めています。そんなSDGsのゴール目標に貢献できるエコバッグやトートバッグが多数ございます。

セミオーダー・OEM

カスタマイズにも対応!

エコバッグ、トートバッグの知識が無くてもセミオーダーで注文できるサービス、ゼロからフルカスタマイズでオリジナル・OEMでトートバッグ、エコバッグを作ることも可能です!

ひとことコンシェル

オリジナルエコバッグ・トートバッグ製作サービスをはじめて15年以上の実績あるカプセルボックス!

シルク印刷からフルカラー印刷などの印刷方法もたくさんご用意。製作枚数も小ロットから大ロットまで。ノベルティは販促、販売用などあらゆるニーズに対応致します。また、すぐに欲しいなどの短納期対応にも翌営業日発送から5営業日発送などのサービスがございます。15年以上のオリジナルエコバッグ製作の実績があるカプセルボックスだからこそできるノウハウと専門性がございます。

オリジナルエコバッグを作りたいけど、印刷方法もたくさんあるし、印刷データはどうすれば良いの?など、様々な疑問点にすぐに回答致します!平日18時までにお問い合わせ頂ければ即日お返事致します!

まずはお見積り・お問い合わせ下さい。

サンプルバッグを無料でお貸し出し可能!

よくある質問

オリジナルエコバッグ・トートバッグ製作のよくある質問です。印刷方法やプリントデザインについてなど作成の際に参考になる情報や納期・支払い方法など。

折りたたみできるエコバッグはありますか?

はい、ございます。折りたたみ、コンパクトにすることのできるエコバッグを集めた一覧がございます。さまざまな生地、折りたたみ方がございますので、お好みのエコバッグをお選びください。折りたたみエコバッグの一覧はこちら

同じエコバッグで、バッグの色を黒200枚、紺200枚などでオリジナル印刷することはできますか?

はい、可能です。印刷の色が白など、黒のエコバッグ、紺のエコバッグでも同じ色で印刷する場合は、合計の400枚製作する料金で製作できます。印刷の色をエコバッグの色ごとに変更する場合は、色変更手数料が別途かかります。ただし、コットン素材の場合は、ナチュラル生地とカラー生地でエコバッグ本体の価格が異なる場合がございます。その場合は、価格が変動しますので、ご注意ください。

手書きの絵を印刷することはできますか?

はい、可能です。こちらでデータ変換をさせて頂き、1色印刷もしくはフルカラー印刷などで対応することが可能です。手書きの場合は、色の濃淡などがある場合が多いので、フルカラー印刷での対応になることが多いです。

余白なしで印刷することはできますか?

既製品のエコバッグに余白なしで印刷することはできません。生地に先に印刷をしてからエコバッグにする必要がございますので、フルカラーエコバッグ、4ステップエコバッグなどのセミオーダータイプのサービスでご製作頂けます。

校正サンプルは確認できますか?

はい、可能です。別途料金にて承ります。写真のみであれば、無料でお送りさせて頂きます。(※ 一部対応できないエコバッグもございます。)

イラストレーターがないので、テンプレートが編集できません

印刷したいデータをお送り頂ければ、テンプレートに配置してお見せすることが可能です。大きさや印刷位置など、ご要望を頂ければ、随時対応致します。

ひとことコンシェル

オリジナルエコバッグを製作するには、既製品にプリントするのか?エコバッグ自体をオリジナルのかたちでつくるのか?

印刷方法は1色なのか?フルカラーなのか?など、確認したいことがたくさん!

その中で、お客様から良く聞かれることをまとめました。分からないことがあれば、ご連絡頂ければ、お応え致しますので、お気軽にご相談ください。最適な方法をご提案致します。その際に、1番の重要なポイントは、数量と納期です。小ロットから作れるものや大ロット向きのエコバッグ、短納期対応できるものなど、条件によって提案できるエコバッグが変わってきます。また、印刷データの有無、印刷方法などが次に重要になってきます。

まずはお見積り・お問い合わせ下さい。

サンプルバッグを無料でお貸し出し可能!

お客様の声

オリジナルエコバッグやトートバッグをご製作頂いたお客様からのの声、インタビューやクチコミを掲載。

デザインプロダクション

HPの雰囲気も含めて、全体的にオシャレ感とカワイさがありました。担当の方がとても熱心に丁寧に対応して下さいました。安心でした。

サービス業

カプセルボックスさんは、企画・減免額などでフレキシブルな対応をしていただけました。対応が迅速かつ丁寧で気持ちよくお取引できたこと。

主婦

ロゴのデザインについて納得のいくものができました。ファーストコンタクトから、商品が届くまで、とても早かったです。

美容室

種類が豊富だったこと。サンプルをすくにくれたこと。小さいことでも対応をしっかりしてくれたこと。

ひとことコンシェル

学校関係の卒業・卒園記念品としてや、企業のイベントの販促物・ノベルティとして、また店舗などの販売用のバッグとしてなど、さまざまな用途でオリジナルエコバッグをご製作頂いております。どのようなかたちで使いたいか?などの使用用途によってもおすすめのバッグが変わってきます。

ご希望をお聞かせ頂ければ、最適なエコバッグをご提案させて頂きます。

工コバッグ・ト ー トバッグ製作事例

オリジナルデザインを名入れプリントした製作事例をご紹介。ワンポイントでロゴを印刷したり、全面にフルカラープリントできたり、色々なバリエーションのバッグをご製作できます。

まずはお見積り・お問い合わせ下さい。

サンプルバッグを無料でお貸し出し可能!

お知らせ

エコバッグ・トートバッグコンシェルの更新情報やお知らせ

まずはお見積り・お問い合わせ下さい。

サンプルバッグを無料でお貸し出し可能!

オリジナルエコバッグお役立ちコラム

オリジナルエコバッグ・トートバッグ製作に関する豆知識や耳寄りなお役たち情報を掲載

データオペレーターが無料サポート

スタッフは全員、Illustorator、Phothopのオペレーター経験がございます。Illustoratorをお持ちでない場合や、入稿データ作成が難しい場合は、お持ちのデータをそのままお送り頂ければ、印刷可能かどうかのチェックや変換作業など無料で対応します。また、印刷のサイズ調整やレイアウトなども代行しますので、まずはお持ちのデータをお送り下さい。ゼロからデザインを製作することも可能です。(※ 料金が発生する場合がございます。)できる限り、料金が発生しないようなかたちで入稿データ作成のサポートをさせて頂きます。

納品までの流れ

まずはお見積りを

フォームからお見積り、お問い合わせを下さい。担当からお見積りなどのご連絡をメール等でお返し致します。平日18時までにお問い合わせ頂ければ、当日中にお返事致します。

最適なご提案

ご要望にあわせたお見積りと、データのチェック、完成イメージデータの作成などを行い、料金・印刷データの確定をさせて頂きます。問題なければ、発注となります。

ご注文

実物の校正サンプルを確認することが可能です。お手元で確認する場合は、有料となります。写真での確認は無料です。※ 無料写真確認が対応できないエコバッグもございます。

納品お・届け

約2~3週間で納品いたします。フルカラーバッグの場合は、約2か月頂いております。3~5営業日で発送可能な短納期対応可能なエコバッグもございます。

気になるバッグがあったら無料でサンプル

お貸し出ししております。

実際にバッグを手にとって確認したい場合は、ご希望のバッグを無料でお貸し出し致します。平日の15時までにフォームよりご依頼頂ければ、基日本、即日発送させて頂きます。こちらからの発送は送料を負担させて頂きます。ご返送の送料のみご負担頂いておりますので、ご了承頂ける場合は、お気軽にご依頼ください。また、ちょっと違うなという場合は、別のバッグをお貸し出しさせて頂きます。3回目以降の場合は、こちらから発送する送料もご負担頂くことなりますので、ご注意ください。

また機会がありましたら、依頼させていただきます。

質問にも迅速に回答いただけますし、こちらのイレギュラーな要望に対してできる限り形にできるよう尽力していただきました。

印刷につきましても、色の調整など細かな気配りをいただき、イメージに近い色合いに仕上がりました。

大変満足しております。ありがとうございました。

本当に深夜まで相談乗って頂き、スムーズに対応いただきました。

感謝します。

また絶対依頼します。

まずはお見積り・お問い合わせ下さい。

サンプルバッグを無料でお貸し出し可能!